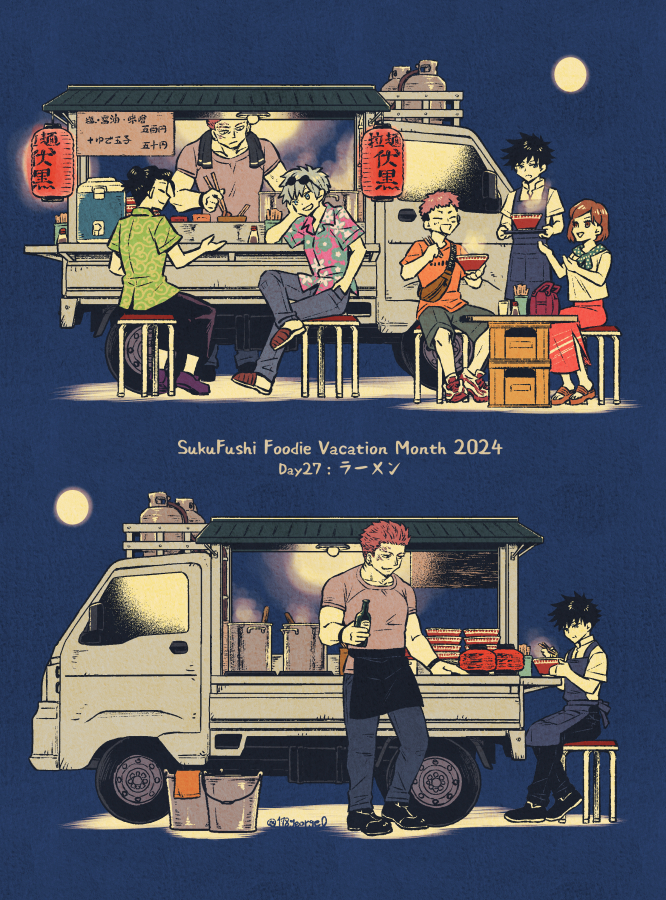

【SukuFushi Foodie Vacation Month】参加作品です(DAY27:ラーメン)

その拉麺屋台は、街の片隅に立つ小さな聖域であった。

宿儺がしばしの宿を求めたその街は、夜になるとその本性を表す。いかがわしい店どもがネオンの看板を灯し、春をひさぐ者や暴力を生業にする者、麻薬を売る者や盗品を捌く者、さらには不法に海を渡ってきたならず者たちまでもが跋扈して、公僕もおいそれとは足を踏み入れられない無法地帯である。

そんな街の夜が深まる頃、一台の軽トラックがやってきて、適当な空き地のひとつを選んでひっそりと店を広げる。荷台が開かれるとそこは調理台とカウンター卓になり、寸胴に湯が沸き、客用の丸椅子が並べられると、そこには拉麺の屋台が顕現する。その〈拉麺伏黒〉と書かれた提灯が灯っているうちは、その周辺で一切の揉め事を起こさないという合意が街の人間たちのあいだで交わされているようだ。人に飯を食わせるより拳を食らわすほうが得意そうなその店主が、営業妨害する輩を片っ端から退治していった結果そんな不文律ができた、と風の噂で聞いていた。その非戦区域にスープの匂いが漂い始めると、夜の仕事に疲れて腹を減らした者たちや、街の底辺にいるみすぼらしい者たちがふらりふらりと集まってきて、いつ見かけても商売繁盛満員御礼であった。

人いきれというものが不快な宿儺はいつもそこを素通りしていたが、その夜は、客足がふつりと途切れた瞬間にその屋台に出くわした。日常の中で斯くも珍しい事象に出会ったとき、それは吉兆にも凶兆にもなる。これがどちらか試してみたいという気紛れな思いで宿儺はそちらに足を向けた。手伝いらしき青年に五百円玉を投げ渡し、店主が手際よく盛り付けたどんぶりを受け取る。並盛だと宿儺の巨きな体格では物足りない量だが、安い夜食など小腹を満たせればそれでいい。具と麺は三口ばかりで食い切って、醤油味のスープも一息で飲み干した。値段の割には美味い方か、と心中で短評していたとき、不意に静かな声がした。

「そんな食い方で味分かんのかよ」

隣には先程の青年が立っていた。嫌味のように聞こえたが、その目が少し見開かれているのを見ると、素直な驚きで漏れた言葉らしい。

「俺の舌は馬鹿ではない」

自身の味覚に自負があることを端的に伝えるが、青年は疑り深げに宿儺の口元に視線を注いだ。その彼の頭上に広がる夜空に、仄明るい小さな月が浮かんでいるのを宿儺は発見して目を止めた。夜の街はネオンで眩しく、上空は雑居ビル群で狭められているために今まで気付かなかっただけだろう、と理性では考える。だがとっさに脳裏を過ぎったのは、目眩ましの術によってぽっと月が生み出されたのではという幻想だった。改めて目の前の青年を眺めれば、髪は黒く、目は切れ長、体は細身で靭やか、所作は落ち着いて隙がない、月のある晩がよく似合う姿形をしていた。見比べれば、店主も似たような面差しをしている。さては、この屋台は狐の親子が人を化かしている幻なのか、近頃の狐は饂飩ではなく拉麺をこしらえるのか、などという馬鹿げた空想が勝手に湧いてくる。だが不思議と愉快な心持ちだ。狐もまた、吉兆と凶兆どちらの象徴にもなっている。宿儺がふっと笑うと、無遠慮に睨めつけていた己に気付いたのか、青年は素早くどんぶりを回収して背を向けた。オマエが客に絡むなんて珍しいじゃねぇか、と店主がにやりと笑った。

そして、宿儺はその屋台に通うようになった。そのうちに青年の名が伏黒恵だと知ることになり、恵もまた顔を合わせれば宿儺の名を呼ぶようになった。

宿儺が馴染みの客になってしばらく経った頃、前触れもなく屋台が街から姿を消した。これまではたまに休んだとしてもせいぜい一晩程度の間隙であった。それがどこの空き地にも現れなくなって三夜が過ぎた明くる日、宿儺は宿を出て、昼は静かな街中を目的地に向かって突き進んだ。

端末のマップが示すそこは街外れに建つ年季が入ったガレージハウスだった。半分上がったシャッターの奥にはいつもの軽トラックが所在なさげに佇み、そのそばには途方に暮れた様子の恵が丸椅子に座ってそれを眺めていた。そこへずかずかと侵入してきた宿儺に、何故ここが分かったのかと不審そうに恵が問う。たまたま通りかかったのだと答えながら、宿儺はこんなこともあろうかと軽トラの裏に貼り付けておいて今役目を終えた発信機を取り外した。悪びれもしない宿儺の態度に諦念のため息をつきながら、恵は請われるまま経緯を話し出した。

曰く、店主である恵の父親――伏黒甚爾は根っからの博打好きで、ついに一ミリも首が回らないほどの大きな借金をつくったらしい。ここぞとばかりに貸主たちは孔という仲介役の男を派遣し、インド洋へ渡る遠洋漁業の船に乗るか東南アジアの紛争地で傭兵をやるかの究極の二択を突きつけながら甚爾を連れ去った。帰還は何年後になるのか、そもそも帰ってこられるのかも分からない。去り際に甚爾はあっけらかんと、屋台は処分していいぞとだけ言い残していったらしい。確かに、恵一人ではこれまで通りの営業は難しいだろう。だが、恵は辞めることをためらっているようだった。

「この街にも善人はいて、うちの屋台はそいつらの拠り所になっている。こっちの都合ひとつで畳んじまうのはあまりにも無責任だ。それなのにあの野郎……」

そう呟きながら恵が見つめる、古いが手入れの行き届いた軽トラックは、彼自身にとっても安全地帯であり拠り所なのだろうとうかがえる。

宿儺にとっては他の客どもに興味はなく、そいつらの境遇に同情してやる義理も責務も当然ないと考える。だから、宿儺が店主を代わってやろうと提案したのはあくまでも、恵の願望を質にとり、己と恵との因縁を揺るぎないものにするためだ。恵はまたしても、その妖しい狐のような双眸で疑り深く宿儺を見つめた。だから宿儺は正直に、矢のように真直な欲望を込めて見つめ返した。そんな眼差しによる根比べの後、ようやく恵は宿儺との取引に頷いた。

屋台を引き継ぐにあたって、宿儺は当たり前の顔をしてガレージハウスに移り住んだ。飢えないだけの資産はあるが、定職も持家もなく風来坊の如き暮らしであるから身一つの容易い引越だ。

一階には車庫と厨房があり、日が暮れた頃合いからそこで二人がかりで食材の仕込みを始め、夜半に軽トラを転がして屋台を営業する。店主が代わったばかりの頃は好機とばかりにみかじめ料をたかってくる輩がうようよ湧いたが、全て叩きのめして以前のような平和が再び訪れた。恵が注文と代金を集め、宿儺が拉麺をつくり、麺が尽きたら店じまいして帰宅する。二階の居室で眠って昼に起き出し、その日の仕込みの時間まで手持ち無沙汰になれば、恵を捕まえてソファベッドに引きずり込む。箱罠にかかった獲物のように恵には逃げ場などなく、ただブラインドを閉めてくれという要望だけを宿儺に告げた。

そこからは思う存分、狐の化けの皮を剥がす研究に没頭する。目や鼻や手指で検分するのも怠らないが、宿儺の器官で一番有能なのはこの舌だ。内に隠された本性を探して、全身の皮を舐めて吸い、噛んで含んで調べ尽くす。反応を示して恵が慌てふためく箇所は更に念入りに追及する。すると狐の鳴き声のような音が恵の喉奥から漏れ聞こえる。茹でた肉のように熱を持った肢体が震え、噴いた汗がこちらの唾液腺を刺激する匂いを立てる。その甘露に味蕾を浸し、肉欲とはこのことかと感じ入るようなひと時に満腹感を得るものの、夜になって表へ出て月明かりを浴び、午後の惑乱など無かったように澄ました恵の面を見ていると、宿儺の探求心はまた煽られるのだった。

狐の方も、ただ黙って腕の中に捕らわれているのを良しとしない。

「常連の客が噂してたぞ、店主が阿修羅から鬼に交代したってな」

そう嘯くと恵は宿儺の肉体に彫られた刺青に爪を立て、頭を掻き抱いて固い角を探し回り、宿儺に比べれば薄い舌で咥内の歯列を順繰りにねぶり鋭い牙がないか執拗に確かめた。我先に正体を見破らんという名目で、互いの存在の輪郭をまさぐり合うことを繰り返す。こんな有り様になることは、二人ともが予感していたことだろう。宿儺が恵に近づくために屋台に通い、拉麺を喰らうその口を、恵が熱心に見つめていたあの頃から。

初めて恵を組み敷いてその肌を暴いたとき、俺のことも三口で食い尽くす気だろう、と憎らしげにささやかれたことが耳にこびり付いている。もし宿儺が鬼の化身であったなら、本当にそうすることもできたであろうに、と遺憾に思う。そんなふざけた思考が浮かぶほどに、狐の術中に嵌っていることを自覚して、術を破ろうと挑み食らいつき、そしてますます取り憑かれる。やはりこの出会いは凶兆であったか。いつまでも舌を絡めていたいような美味なる夢魘――

今夜もまた街に屋台を繰り出すと、熱帯夜にも関わらず多くの客たちが熱いどんぶりに手を伸ばす。先代の知己であるという長身の軽薄な男やその連れの塩顔の男、かつての恵の学友であるという小僧や小娘が賑やかにやってきては、汗をかきながら美味い美味いと麺をすする。

店主になったとはいえ客に愛想を振りまく気は更々ないが、己の手でつくるからには満足がいく拉麺の味を極めたい。中太の麺は今のところ業者に発注しているが自家で製麺することも考えている。先代の甚爾が残していったスープは、鶏ガラをメインにつくられていた。それは恵の亡き母の父親から屋台ごと引き継いだレシピらしい。それをベースに宿儺の趣味で牛骨をブレンドすることにした。淡麗で香り高く、奥深い味に仕上がった。宿儺特製のスープを恵に試飲させて前とどちらが好きか聞いたところ、驚いたことに、恵は先代の拉麺をほとんど食べたことがないと宣った。幼い頃から屋台の手伝いをしていたが、いつも完売して帰るため、拉麺とは売るもので、自ら食べようという発想があまりなかったという。ちなみに自身の好物といえば生姜に合うものだそうだ。

それを聞いてから宿儺は毎夜、麺を一食分だけ取っておくことにしている。全ての客が捌けて提灯を下ろした後、帰り支度をする前に最後の拉麺をその日一番丁寧にこしらえる。特別に針生姜を添えてから恵にそれを差し出すと、俺は客じゃねぇんだぞと悪態をつくが、大人しく卓について黙々と食べ始める。宿儺にとっては、恵にこの一杯を食べさせる楽しみのためにわざわざ屋台に立ってやっていると言っても過言ではない。じっくりと味わうようにして完食し、腹が満たされて眠そうな恵を助手席に乗せて帰路につく。

走りながら揺れる荷台に積まれた荷物がかたかたと鳴る音の中に、今夜も空に登っている虚像のような月の含み笑いの声が混じって聞こえてくる。狐にいいように誑かされている男を見て面白がっているのか。宿儺は鼻で笑い返す。いずれはあの月を引きずり落とし、恵の血と肉と骨と一緒に寸胴で煮詰めて、全てひとりで食い尽くしてやろう。想像するだけで唾液が溢れ、舌なめずりをした己がミラーに映る。我ながら悪鬼のような顔であった。

終

【甚爾視点】

常連客になった大男が毎度恵に万札を握らせて「釣りはオマエの小遣いにしろ」とか言ってるのを見て貢がれてんな…とにやにやしている

どうせ恵のことは万札握らせ男が世話してくれるだろうからいっか〜と借金返済の旅に出て数年後に帰ってきたら二人で屋台続けててちょっとびっくりするかも

店主宿儺の夜食はたぶん作業の合間に食べる爆弾おにぎり

恵は経理や仕入れも担当してる

甚爾が帰ってきたら宿儺は去るのかなと恵は考えているけれど、宿儺はそのときになったら屋台返して恵を拐ったろうと考えている